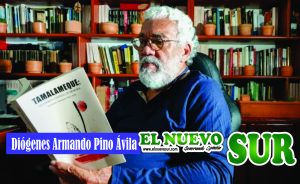

Por: Diógenes Armando Pino Ávila

Tengo la mala costumbre de ”hacer zapping” («Hacer zapping» se refiere a cambiar rápidamente de canal de televisión), o mejor zapear o hacer zapeo como recomienda la RAE, lo hago no solo en la tele, sino también en la Internet, buceando entre un maremágnum de influencers, culebreros, curas milagrosas, memes para “uribertos” y la riposta memes para “mamertos”, espectáculos ridículos de pastores derribando a sus ovejas religiosas mientras las esquilan con el diezmo, y otras babosadas contaminantes del pensamiento, con que manipulan, domestican y cautivan el pensamiento de la masa informe.

En ese zapear constante, sobre todo en la Internet, tropecé con una expresión que me sedujo: «artista glocal», inmediatamente me interesó el tema e indagué de qué trataba o que significaba, “me pudrió el cerebro” como se dice en el argot popular, saber que se refería a un creador que combina elementos locales y globales en su obra, pensando a escala mundial, pero actuando en clave local. Lo que en cristiano traduce que su quehacer artístico está centrado en la identidad de su territorio o contexto de origen, pero que, sin embargo, a la vez, toma influencias internacionales para nutrir su obra con la aspiración de tener un mayor público, un alcance global.

Ese artista busca el punto de equilibrio entre lo local y lo global, entre lo vernácula o autóctono y lo internacional, cuidándose mucho de no perder su identidad con el territorio mientras propicia el dialogo de saberes con la cultura global. Se puede decir que este artista plantea temas universales pero su arte lo expresa desde sus raíces, desde su origen.

“Artista glocal” propiamente dicho no son muchos en Colombia, pero podemos remitirnos a dos referentes cercanos al territorio, uno de ellos, el samario Carlos vives, quien nutriéndose de los cantos vallenatos de antaño, logro posicionar un estilo con visos globales, con una mímica y gesticulación acorde a patrones de músicos de corte internacional contrario a la mímica rudimentaria, cuasi epiléptica, del cantante vallenato (no entiendo el movimiento, cuasi epiléptico, de manos y brazos que hace el cantante de música de acordeón), Vives le dio una imagen nueva con pelo largo y vestimenta informal, movimientos agiles por el escenario, cero saludos a traquetos y gamonales. Esto le llevó a tener una connotación de artista internacional.

Otra que se puede mencionar es Totó la Momposina, nacida en la Depresión Momposina, ella tomó nuestros cantos de tambora y chandé y sin avergonzarse de los orígenes, sin renegar de nuestra cultura, los cantó y los dio a conocer no solo al interior del país, sino que los paseó engalanados por el mundo, dándonos a conocer, como pueblo que vive y crea una música mágica llamada Tambora.

Debo aclarar que muchos grupos de nuestro territorio lo hacen también, son muchos, pero no hay que desconocer que hay otros que en su afán de “modernizar” distorsionan nuestra cultura y terminan siendo un remedo caricaturesco de la cultura vernácula, lo cual hay que analizar con cuidado, por parte de la juventud, músicos del territorio, grupos folclóricos, maestros, sabedores y promotores de este tesoro cultural que heredamos de los mayores.